至2008年教育部启动“京剧进校园”试点工作以来,江西省南昌市红谷滩区凤凰学校作为首批试点校,始终坚守传统文化育人使命,持续16年深耕京剧教育实践。在此过程中,学校逐步形成“以京剧为龙头,本土非遗为延伸”的传统文化教育特色。但随着教育实践深入,我们发现:传统文化在校园传承中普遍面临“学科孤立化、实践表面化、传承脱域化”三大困局,导致学生文化认同浅表、传承动力不足、教育成效式微。为此,学校以问题为导向,开启长达16年的立体化育人模式探索,构建“融学科·项目化·本土化”三维协同机制,为传统文化教育提供校本化解决方案。

一、面临的困境

(一)学科孤立化:传统文化教育的结构性断裂

教育部“京剧进校园”政策推行初期,多数学校采取“单科突进”策略,将京剧窄化为音乐课的唱腔教学或美术课的脸谱绘制。这种“学科本位”思维导致京剧文化被切割为孤立知识点,学生仅能记忆符号(如脸谱配色),难以构建起完整、系统的知识体系,无法理解“唱念做打”背后的历史语境与人文精神,难以达成《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》要求的“文化理解—审美判断—创意实践”素养链。

(二)实践表面化:文化认同的浅表性危机

目前,众多学校开展的传统文化教育活动,多停留于“观赏式体验”(如戏曲演出观看)与“手工式复刻”(如剪纸、泥塑),活动设计程式化、机械化,缺乏真实问题驱动。这类浅层活动无法充分调动学生的积极性与主动性,难以激发学生内心深处对传统文化的热爱与认同,学生角色被动化,沦为“文化观众”而非“传承主体”,无法真正实现文化传承所期望达成的深度文化认同与情感共鸣,难以让传统文化在学生心中扎根生长。

(三)传承脱域化:文化生态的悬浮性困境

传统文化教学与地域资源割裂,陷入“悬浮式传承”,教材内容脱离本土文化语境,非遗传承人“进校难、留不住”,区域文化资源闲置;学生对本土地域文化认知度不足,难以建立“我是文化传承者”的身份认同,导致传承动力缺失。

二、进阶式实践探索

(一)破茧筑基阶段(2008-2014):从零到一的特色萌芽

学校基于传统文化教育形式单一、学生文化认同薄弱的现实困境,以京剧为突破口开启探索。通过成立“小凤凰”京剧社团,首创“双师制”(校内教师+专业京剧教师)教学模式,将京剧元素融入晨会、班会等日常场景。同步开展全省首轮“京剧教育可行性调研”,梳理出师资断层、课程空白、资源匮乏三大核心问题,并针对性研发《京剧教育校本行动纲领》。此阶段形成京剧教育特色雏形,学生京剧节目首登省级平台。

(二)范式创生阶段(2015-2020):从碎片到系统的范式升级

针对初期实践“散点化”问题,学校提炼出“三阶六维”育人模型:依据学生特点,从“通识教育”到“兴趣教育”再到“专业教育”进行三阶递进的京剧教育,并从“校园文化”、“机制保障”、“课程建设”、“教学方式”、“拓展活动”、“评价手段”六个维度系统推进京剧教育的落实。从而实现从京剧知识的充实到京剧审美意识的提升最终到京剧艺术的传承。该范式获南昌市教学成果一等奖,实现从特色活动向系统工程的质变。

(三)生态重构阶段(2020-2023):从单点到立体的体系迭代

为破解学段割裂、素养培育浅表化难题,学校探索构建“双螺旋”育人生态:横向打造“学科链”(基础学科渗透)-“项目链”(主题探究实践)-“素养链”(文化创新能力)三链并行的课程矩阵,纵向贯通“小学段启蒙认知-初中段深度研习”的学段衔接体系,初步形成了融学科·项目化的立体育人生态。

(四)跨界辐射阶段(2024-2025):从闭环到开环的价值跃迁

在教育集团化办学背景下,学校整合前序成果,最终凝练“融学科·项目化·本土化”立体化育人模式。将京剧教育延展至本土非遗文化教育,形成非遗文化教育矩阵,实现了文化跨界——与赣剧、采茶戏、罗家舞狮、永新小鼓等本土非遗深度融合,开发《江右非遗》数字课程,打造“非遗基因库”;场域破界——构建“校内非遗展学馆+校外非遗场馆实景课堂+社区展示传播”三维学习交流空间。

三、“融学科·项目化·本土化”立体化育人模式

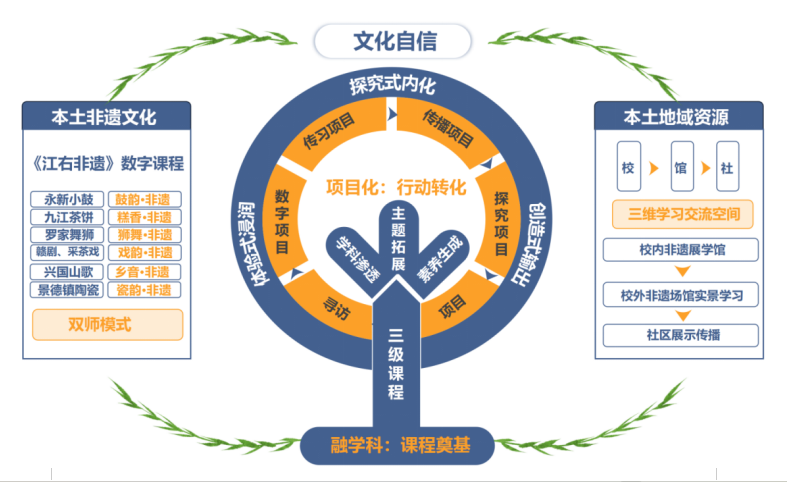

红谷滩区凤凰学校自2008年起,通过将京剧资源融入学校教育,开展了长达16年的京剧教育实践研究,探索出了融学科·项目化·本土化:京剧进校园的立体化育人模式(见图1),构建了“融学科奠基—项目化驱动—本土化延展”的递进式育人框架,形成“知识输入—行动转化—价值升华”的完整闭环,最终指向“文化自信”的育人目标。

图1:融学科·项目化·本土化:京剧进校园的立体化育人模式

融学科(课程奠基):以京剧为纽带,打破学科壁垒,重构跨学科知识体系,解决传统文化教育“学什么”的基础问题;

项目化(实践驱动):通过主题项目群设计,推动学生从知识学习到实践应用,解决“怎么用”的行动转化问题;

本土化(文化生根):链接本土非遗项目及场馆资源,构建“校—社—馆”协同生态,解决“为何传”的文化价值认同问题。

(一)融学科:三级课程模型重构知识体系

学校深入挖掘京剧教育的内涵,构建了一套系统的课程体系,通过学科渗透、主题拓展、素养生成三级课程群,实现传统文化教育全学科覆盖、全学段贯通。

(1)学科渗透:国家课程校本化重构

深入梳理国家课程中的京剧元素,全力探索京剧与各学科融合的课堂模式,让京剧文化在不同学科中自然生长。 在语文课上,通过赏析京剧剧本、传统神话故事等内容,提升学生的文学鉴赏与表达能力;美术课中,引导学生学习京剧脸谱绘制、传统剪纸艺术等,培养学生的审美能力与艺术创造力;音乐课里,教唱经典京剧唱段、讲解民族乐器演奏技巧,让学生感受传统音乐的独特魅力。通过各学科与京剧的交叉融合,为学生打造多元的学习体验。

(2)主题拓展:跨学科课程群建设

围绕京剧文化设计跨学科主题,打破学科界限,推动知识迁移与问题解决。例如开发“京剧文化地图”课程,融合历史、地理、语文等学科知识,让学生探究京剧在不同地区的发展脉络、特色流派以及背后的文化故事;“京剧舞台创意设计”课程,结合美术、物理、信息技术等学科,引导学生设计京剧舞台场景、道具,运用数字化手段进行展示,培养学生的创新思维和实践能力。

(3)素养生成:全学科素养导向

以文化理解、审美创造为核心目标,设计长周期综合性课程。如大美京剧"学年课程:9月剧本创作→12月服装设计→次年3月舞台展演→5月文化节。

(二)项目化:驱动实践转化,深化文化认同

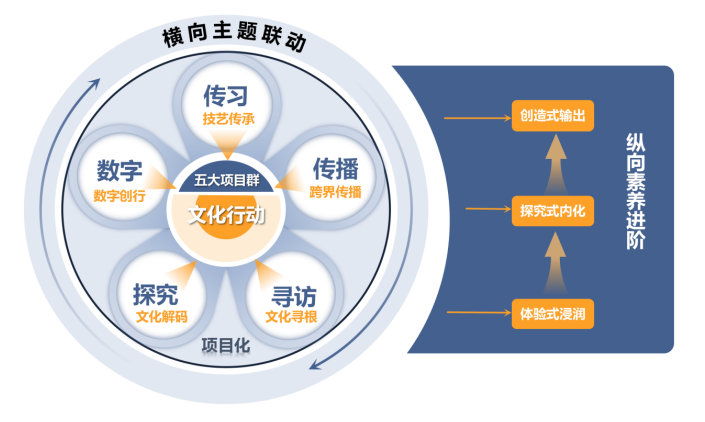

以“横向主题联动、纵向素养进阶”为框架,设计“传习·数字·探究·寻访·传播”五大主题项目群(见图2),构建“低段体验—中段探究—高段创造”螺旋路径,推动学生从文化感知走向文化行动。

图2:五大主题项目群

1.主题项目群设计

传习项目(技艺传承):以京剧社团为主要载体,开设京剧身段研习社、京剧唱腔研习社、京剧课本剧创作社、京剧服饰制作社等多个特色社团。学生在专业教师的指导下,沉浸式学习京剧的唱、念、做、打,深度参与京剧剧本创作与服饰制作过程,成为技艺传承的新生力量。

数字项目(数字创行):开展短视频制作、国风校园IP设计、京剧可视化设计、京剧交互式学习软件制作等数字化项目,将京剧文化的深厚底蕴与现代数字技术完美融合,实现京剧文化符号的现代化表达,让传统文化在数字空间创新性呈现与多元化传播。

探究项目(文化解码):学生通过小组互助、查阅资料等方式开展微课题研究,如“京剧的起源与发展探究”“京剧脸谱的文化内涵剖析”“京剧手势的美学意蕴探究”等,培养学生的研究能力和对京剧文化的深入理解。

寻访项目(文化寻根):组织学生走进京剧剧团、京剧博物馆等场所,与京剧传承人面对面交流,现场观摩京剧排练与演出,深入了解京剧的历史渊源、发展脉络以及传承现状。同时,收集整理京剧老照片、珍贵剧本、艺人访谈等资料,以文字、图片、音频、视频等形式记录京剧文化的发展历程,为京剧文化的传承与研究积累丰富的一手资料。

传播项目(跨界传播):开发具有京剧元素的个性化文创产品,如京剧书签、明信片、钥匙扣、手机壳、文化衫等,将京剧的脸谱、服饰、经典剧目场景等元素融入其中,实现文化的创意输出;制作多 语言版本的京剧宣传微视频,以中英、中日、中韩等多种语言讲解京剧的历史、艺术特色、表演形式等内容,借助社交媒体平台、视频网站等渠道进行广泛传播,打破语言壁垒,向世界展示京剧文化的独特魅力。

2.学段衔接路径

低段(1-3年级):以“体验式浸润”为主,如脸谱绘制、经典片段模仿;

中段(4-6年级):以“探究式内化”为主,如京剧流派调研、非遗纪录片拍摄;

高段(7-9年级):以“创造式输出”为主,如创编剧目、策划文化展览。

(三)本土化:扎根地域文化,激活非遗传承

在京剧教育的基础上,挖掘本土非遗文化的教育力,以本土非遗项目及地域资源为依托,引入非遗传承人,打造本土非遗课程,构建“校—馆—社”协同生态,形成“非遗传承人驻校—学生进社区—文化反哺社会”的双向循环机制。

1.本土非遗课程

立足本土非遗文化,我校与赣剧、采茶戏、罗家舞狮、永新小鼓等本土非遗深度融合,开发《江右非遗》数字课程,例如:“糕香·非遗”、“鼓韵·非遗”、“狮舞·非遗”,打造“非遗基因库”;将本土非遗传承人引进学校,面向校园传习人传习非遗技艺,同时面向普通学生普及传统文化。

2.校馆社协同生态构建

构建“校内非遗展学馆+校外非遗场馆实景课堂+社区展示传播”三维学习交流空间。

校内,将非遗和学生的日常校园场景进行有效连接,打造非遗展学传馆,设展示区、学习区、传承区三大区域,为学生提供一体化学习展示平台,利用非遗的教育传承场与形成的关系力量,吸引学生关注非遗。

校外,与滕王阁非遗馆、南昌市文化馆等校外机构紧密合作,共建非遗实践基地。依托这些基地,定期开展非遗研学周活动,如南昌瓷板画制作、进贤文港毛笔制作等,拓宽学生的非遗视野,丰富实践经验;

积极组织“京剧进校园、京剧进社区”“送戏下乡”等文化活动,通过戏曲表演、文化讲座、互动体验等形式,丰富社区文化生活,提高居民对传统文化的认知度与喜爱度,同时也为学生提供了展示学习成果的舞台,实现传统文化在社区的广泛传播与传承。

四、成效与反思

(一)成效

1.构建了三维协同的育人体系

本成果构建“课程—实践—资源”三维协同体系,破解传统文化教育难题。课程上,以“学科渗透→主题拓展→素养生成”三阶模型重构知识体系,实现从零散认知到素养内化;实践上,通过“双轨并行”路径——横向联动五大项目群深化行动转化,纵向衔接学段梯度推动素养进阶;资源上,整合“非遗展学馆—本土实践基地—社区生态”三级网络,形成“学—用—传”闭环。三者协同赋能,为传统文化教育提供可复制的系统范式。

2.人才培养成果突出

凤凰学校的少儿京剧在国家、省、市级比赛中捷报频传,先后四次在中国少儿京剧小梅花荟萃中获“最佳集体节目”称号,获得省、市中小学生艺术节、京剧节一等奖二十余次。

3.教科研成果突出

近年来,凤凰学校在京剧进校园的路上不断探索、实践、革新、总结、形成了一批教科研成果:《京剧进校园的“三阶六维”模式构建与十五年实践》获第二届南昌市教学成果一等奖;《京剧进校园的研究与实践》、《京剧教学在学校教育中的传播途径》等相关理论成果发表在国家级期刊;编写京剧校本教材《凤凰京韵》、《江右非遗》、《学科融合课例》、《京剧优秀教学案例》、《京剧作品赏析》、《京剧十年》等校本教材和教学资源并被江西少儿京剧委员会在全省范围内推广使用。这些科研成果在一定程度上丰富了京剧艺术教育的相关的研究理论。

4.发挥了引擎和示范作用

凤凰学校以江西省少儿京剧工作委员会为平台,与江西省内各设区市建立京剧教育协同联动发展机制,搭建学校与文化教育部门之间、学校与学校之间的共研共享共演、研学互访交流平台,加强本土非遗的国际化交流,向世界传播传统文化,传递民族自信。被中华人民共和国教育部评为第三批“全国中小学中华优秀传统文化传承学校”,获评江西省首批“五个一百美育工程”中华优秀文化艺术传承学校,被江西省戏剧家协会授予全省第一个“江西少儿京剧传承基地”。

新华社、全国基层党建网、人民网、光明教育家以及《江西日报》《江西教育》等权威媒体与杂志,纷纷聚焦凤凰学校的创新实践与显著发展成果。其中,新华社报道阅读量突破100万+,全国基层党建网收获8万+的阅读量,光明教育家更是达到双12万+的佳绩,在全省乃至全国范围扩大了京剧教育的影响力 。

反思

融学科·项目化·本土化:京剧进校园的立体化育人模式在各个方面都取得了一些成绩。但要有效持续的开展,特别需要在以下两方面加强:

1.资源整合深度不足:部分非遗传承人授课频次较低,校馆合作长效机制待完善;

2.评价体系科学性待提升:文化素养测评仍以定性为主,缺乏量化工具。

未来,我们需要以更坚定的决心和更有力的举措,深化资源整合,构建稳定且高效的校馆合作机制,同时积极探索科学合理的评价体系,引入量化工具,为优秀传统文化教育的有效开展保驾护航。(江西师大附中滨江分校二部(凤凰学校)陈小荣 赵怡)