伟大的中国的四大国粹包括书法、京剧、中医和武术,它们各自具有独特的艺术魅力和文化价值。京剧被誉为中国的“国粹”,以其华丽的服饰、精湛的演技、丰富的剧目和深厚的文化底蕴,深受国内外观众的喜爱。京剧融合了各地的戏曲艺术元素,形成了独特的表演风格和音乐体系,演员们通过精湛的表演技巧,将历史故事、民间传说等生动地呈现在舞台上,展现了中华文化的博大精深。

书法是中国独有的艺术形式,被誉为“无声之音,无形之象”,是中华民族传统文化的瑰宝。它以汉字为载体,通过笔墨的运用,展现出书者的情感、气质和审美追求。书法历史悠久,流派众多,如楷书、行书、草书等,每种书体都有其独特的韵味和风格。书法不仅是中国文化的瑰宝,也是世界文化的瑰宝,对于传承和弘扬中华文化具有重要意义。它是无言的诗,无形的舞,无图的画,无声的乐,是中华民族永远值得自豪的艺术瑰宝。书法是“技”,是“艺”,更是“道”。它与中国文化相表里,是我国几千年文化的结晶,有着深厚的文化内涵和社会价值。浏览历代书法,可以看到它与中国社会的发展同步,强烈地反映出每个时代的精神风貌。例如,晋代书法流美妍媚,风流潇洒;唐代书法法度严谨、气魄雄伟;宋代书法纵横跌宕、沉着欢快。

历史上出现了许多著名的书法家,他们的作品至今仍为后人所敬仰。如被誉为“书圣”的王羲之,他的书法作品以行书和楷书最为著名,行笔流畅,结构严谨,字形优美,给人一种清新脱俗的感觉。他的代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,不仅书法艺术价值极高,而且文学价值也很高。

中国的四大国粹各自具有独特的艺术魅力和文化价值。特别是书法,作为中华民族传统文化的瑰宝,以其深厚的文化内涵、独特的艺术风格和广泛的社会价值,赢得了世人的广泛赞誉和喜爱。宣纸上的横竖是经纬,墨色浓淡是春秋。当蝇头小楷遇见治国方略,不仅完成了文字载体的转换,更在点画使转间搭建起传统与现代的桥梁。著名书法家,中国小楷第一人周忠海先生用生命的笔墨镌刻《谈治国理政》的伟大赞歌。正如《谈治国理政》中强调的:“历史从不等待一切犹豫者、观望者。”在毛笔与宣纸的沙沙声中,周忠海先生愿做一名新时代理论的忠实誊录者、践行者、传播者。周忠海,一名普通的中共党员,自2014年至2024年8月,在众多党团组织、爱国人士、社区居民、书法同仁和家人的建议以及大力支持下,他坚持用蝇头小楷抄写完成了《谈治国理政》四卷全文,120多万字无错、漏、涂、改等失误。这次抄写历程,不仅是他个人十年磨一剑的见证,更承载着对新时代中国特色社会主义思想的朴素理解与践行。

周忠海先生自己谈到书写心路历程说到:一,初心始于传统文化的坚守:2014年,当我首次翻开《谈治国理政》时,书中“推动中华优秀传统文化创造性转化”的论述让我深受触动。作为书法爱好者,一位老共产党员,我萌生了用手工抄写的方式传播中国共产党的创新理论的念头。为了更好更安心的用传统书法艺术誊抄谈治国理政伟大思想,提前六年半辞去了工作。并精心规划,选择蝇头小楷这一字体,既是对传统书法技艺的传承——历史上重要典籍多以此体誊录,也是对总书记“绣花功夫”治理理念的呼应。每字方寸之间,需凝神静气、笔笔到位,恰如治国理政需精准施策。在真正落笔之后我才知道,实际操作远比设想艰难。为确保抄写过程无差错,每个字都需反复揣摩,用精气神把眼脑心手之念分毫不差的反应在笔尖的提按顿挫横竖撇捺之中,达到气贯笔尖,墨沁纸背,人笔合一,禅境忘我的书写界态。最煎熬的是眼睛,常因专注书写忘记调整姿势,鼻尖几乎贴到宣纸上,加重了近视和睛膜的老化。家人多次叮嘱用眼过度,我却难舍那书卷案头——每当困倦时,就用收藏的古物艺术提神,摩挲先人用过的砚台笔洗,仿佛触摸到千百年来中国文人的精神脊梁。身体的微妙变化似乎也印证了“工匠精神”的浸润。有段时间心跳稳定在每分钟50余次,血压维持在88/58mmHg,医学上属临界值,个人却感觉神清气爽。或许当人笔合一时,真的能抵达“禅境忘我”的境地。总书记所言“中华优秀传统文化代代相传的韧性、耐心、定力”,此刻在腕底化作实实在在的笔触,每一划都承载着文明的重量。

二,感悟源于挥毫泼墨的砥砺:十年临池不辍,逐渐悟得书法与治国理政的奇妙共鸣。写至“以人民为中心”章节时,毛笔总在“民”字末笔自然加重,这种无意识的艺术处理,暗合《尚书》“民惟邦本”的治国理念,又与总书记“民心是最大的政治”形成跨越时空的呼应。在楷书“横平竖直”的规范中,我读懂了“全面从严治党”的深意。楷法讲究“永字八法”,每笔皆有法度,正如“作风建设永远在路上”。通过书法的艺术化表达,让我更深刻地理解了“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”的实践逻辑。一百二十万字零差错,不是简单的“写不错”,而是对“共产党人最讲认真”的生动诠释,是对“社会主义是干出来的”理念的践行。每次提笔抄写前,我会先通读章节、标注重点,如同工匠研读图纸。这种书写方法,与书中“治大国若烹小鲜”的治理智慧异曲同工。在书写《谈治国理政》时,通过一笔一画,在“一带一路”章节我能感受到“丝路绵长”之意;在“生态文明”章节能体会到“绿水青山”的生机。书法的艺术描写,让理论有了可触摸的温度。我更加确信:传统文化的生命力,正在于它能以最朴素的方式连接起过去与未来。

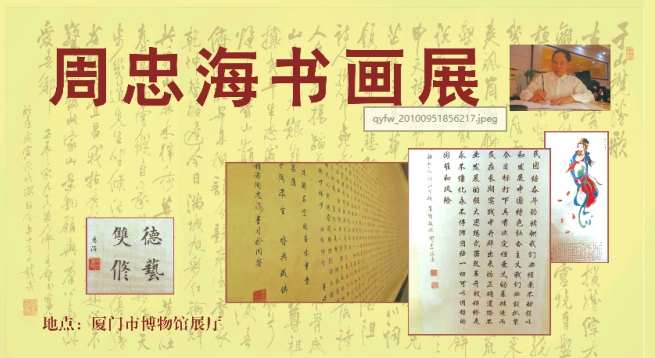

三,使命系于传承创新的担当:2017年,我的书法作品在厦门博物馆展出了两个月。展期内,几乎每天都有学生和党团组织前来参观,驻足时间最长最多的是《谈治国理政》20多米的长卷,参观的群众表示:“这幅长卷与时俱进,是把新时代治国理政的经典和传统书法文化有机地融合”。展出的内容有《谈治国理政》《毛泽东选集》、党章、宪法、一至十九大政治报告等新时代理论思想;也有《黄帝内经》《伤寒论》等国学经典;更有儒释道等宗教类的手抄本。面对观众“是不是党员?”“展出宗教内容是否合适?”的疑问,我总是翻开《谈治国理政》,指着“天下一家”的论述解释:“中华民族历来讲求‘天下一家’,主张民胞物与、协和万邦、天下大同,憧憬‘大道之行,天下为公’的美好世界。”十年翰墨征程,几百米长的手书长卷不仅是个人修行,更成为新时代“两个结合”的微观镜像。在数字技术日新月异的今天,我仍坚持用最传统的蝇头小楷誊录治国方略,因为深知总书记强调的“文化自信”既需要数字技术的科技赋能,更离不开这种“板凳要坐十年冷”的坚守。当参观者在展柜前俯身细辨墨色浓淡时,他们触摸的不只是笔锋转折间的匠心,更是中国共产党人将马克思主义真理力量与中华文明智慧融会贯通的生动实践。这种跨越千年的对话,正如《谈治国理政》第四卷所言:“让传统文化智慧结晶焕发出现代光芒,为民族复兴注入强大精神力量。”

中联国兴书画院院长华国中先生对著名书法家周忠海先生高度评价和赞美:以其非凡的毅力、精湛的技艺和对传统文化的深刻敬畏,赢得了广泛的赞誉。周忠海的书法以蝇头小楷见长,每个字仅4毫米见方,工整程度堪比电脑排版。例如,他在一枚一元硬币大小的空间内可书写12个字,作品《金刚经》《般若波罗蜜多心经》等均展现出惊人的精细度。他擅长楷书、行书、草书,作品兼具苍劲与秀美,被评价为“横平竖直皆风骨,撇捺飞扬是血脉”。中国书画鉴定专家蒋文光曾赞叹:“我活这么大年纪,还能看到写这么好字的人,实是幸运!”并为其题词“书法巨匠,周忠海大师”。16年间抄写300多万字,涵盖佛教、道教经典及党报党章等;至2018年,其累计作品已达700多万字,包括耗时近10年完成的200米长卷(120万字)。日均书写15小时,最长连续2个月足不出户,仅靠短暂小憩恢复精力。即使腰酸背痛、眼睛酸胀,仍坚持贴眼保健贴继续创作。为追求完美,一幅作品若写错一字,即使耗时数月也会推倒重写。单一个“三”字便练习上万遍,力求体现汉字横画的精髓。他将书法视为对汉字文化的守护,书写前必“净手”以示恭敬,并致力于抄写《资治通鉴》等典籍,计划以十年完成300万字的巨作。作为老党员,他通过抄写中共政治报告感悟时代变迁,推荐“红”字象征激情与奋斗,并寄托对两岸同胞血浓于水的情感。他极少参赛,仅2008年获“西湖杯”国际书画大展特等奖,创作动力完全源于对书法的热爱,认为“每一个字都是最真诚的朋友”。生活由老伴照料,舍弃社交圈,将全部精力投入书法,在孤独中成就艺术的高度。

周忠海先生不仅是书法技艺的集大成者,更是中华文化精神的践行者。他的作品不仅是笔墨的凝结,更是毅力、信仰与匠心的象征,为当代人树立了坚守传统、追求极致的典范。正如其自述:“中国汉字是星球上最美的语言”,而他以毕生之力,为这份美赋予了永恒的生命力。

中联国兴书画院,即中共中央老干部书画院。是在全国人大、全国政协、中央办公厅、中央组织部、中央对外联部和中国人民解放军总参谋部、总政治部、总后勤部和总装备部有关老部长、老将军的关怀和著名书画艺术家及社会各界朋友的支持下,于2002年6月16日成立。